Monografías

Las chinampas y las obras hidráulicas

La ciudad de Mexico-Tenochtitlan se asentó en el lecho de un lago. La Cuenca de México, en la época prehispánica, era una cuenca lacustre que formaban cinco lagos conectados entre sí: el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco, el de Chalco y el de Xochimilco. De estos lagos, tres eran de agua salobre y dos, el de Chalco y el de Xochimilco, de agua dulce.

La ciudad de Mexico-Tenochtitlan se asentó en el lecho de un lago. La Cuenca de México, en la época prehispánica, era una cuenca lacustre que formaban cinco lagos conectados entre sí: el lago de Zumpango, el de Xaltocan, el de Texcoco, el de Chalco y el de Xochimilco. De estos lagos, tres eran de agua salobre y dos, el de Chalco y el de Xochimilco, de agua dulce.

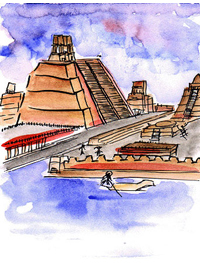

La ciudad de Tenochtitlan se construyó sobre el principal islote del lago de Texcoco, y en el siglo XVI llegó a tener una extensión que, junto con Tlatelolco, rebasaba los 13.5 km2. La zona urbana se comunicaba con tierra firme mediante tres grandes calzadas: la de Iztapalapa, la de Tlacopan y la de Tepeyac. La ciudad estaba rodeada de amplias calzadas y canales organizados en forma reticular, es decir, como una red cuadrada regular. Tenochtitlan tenía en el centro suntuosos palacios y un gran recinto ceremonial con varios templos, el principal dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tláloc. A partir de ese núcleo, la ciudad se dividía en cuatro sectores, que representaban cuatro unidades administrativas, y, a su vez, se dividían en barrios o calpullis, ocupados por templos, plazas, escuelas, viviendas y terrenos cultivados.

¿Cómo lograron los mexicas ganarle terreno al lago para expandir la ciudad y construir tales calzadas? Gracias a las chinampas, un sistema de cultivo altamente productivo, cuyo máximo desarrollo se alcanzó en esa época. Las chinampas son islotes artificiales fijos, construidos en zonas poco profundas del lago; para construirlas empezaban cortando tiras de vegetación de acuerdo con el tamaño de la chinampa que se quería construir. Las tiras se apilaban unas sobre otras, de manera que la primera se iba hundiendo y la última sobresalía ligeramente; la superficie se cubría con cieno o sedimento del mismo lago. El rectángulo formado se sujetaba al piso con estacas de sauce que lo rodeaban. Con el tiempo los sauces echaban raíces y crecían, lo que protegía a la chinampa del deslave.

Antes de sembrar se volvía a poner una capa de cieno del lago. La tierra se mantenía constantemente húmeda gracias al poroso colchón que se formaba con la descomposición de la materia vegetal de la base, y esto es lo que explica la alta productividad del sistema: se obtenían dos cosechas al año, lo doble de lo que se producía con un sistema de ciclo anual que dependía del agua de lluvia.

Las chinampas en que se construían edificios eran diferentes de las de cultivo. Se hacían al abrir canales reticulares en las orillas del lago, lo que permitían el paso de agua alrededor de los trozos de tierra. El lodo que se extraía del fondo, durante la construcción y limpieza de los canales, se ponía sobre las chinampas. En estas chinampas la humedad no penetraba con la misma facilidad, ya que no tenía el colchón de materia orgánica en descomposición con que contaban las de cultivo.

Plantas como chile, frijol, calabaza, maíz, huauhtli, chía, tomate y flores se desarrollaron perfectamente en este sistema, que aún sobrevive en algunas zonas de Xochimilco.

La vida en el sistema lacustre no fue sencilla; en primer lugar, debido a la irrupción de las aguas salinas del lago de Texcoco en la zona chinampera, construida en el sur; en segundo lugar, por el problema del cambio de nivel de las aguas del lago y las inundaciones en las épocas de intensa lluvia. La manera de enfrentar esta situación fue construyendo albarradones y diques para separar las aguas de los lagos y controlar mejor las aguas al interior de cualquier lago. La obra más sobresaliente fue el albarradón de Nezahualcóyotl, que a partir del lago de Texcoco formó el de México en torno a Tenochtitlan y Tlatelolco.

También se construyeron acueductos, canales y acequias que permitían el drenaje y desagüe de la ciudad. El conjunto de obras hidráulicas en la ciudad favoreció no sólo la producción chinampera y el drenaje, sino el abastecimiento de agua potable, con redes y obras que fueron aprovechadas durante muchos años en el México colonial. El sistema lacustre se aprovechó también como medio de transporte: usando la amplia red de canales y el sistema de lago se podían conectar todos los pueblos de la Cuenca de México.

Para saber más:

Visitar:

· Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología.

· Templo Mayor, en el centro de la ciudad de México, y el museo del sitio.

Leer:

· Varios autores, El mundo azteca, Guía de México Desconocido, núm. 37.

· Varios autores, Tenochtitlan, Revista de Arqueología Mexicana, vol. 1, núm. 4.

· Varios autores, Investigaciones recientes en el Templo Mayor, Revista de Arqueología Mexicana, vol. 6, núm. 31.

· Manzanilla, Linda, y Leonardo López, Atlas Histórico de Mesoamérica, Ed. Larousse, México, 1990.

En Internet:

www.arqueomex.com